空き家は「持っているだけ」で、維持費・税金・管理の手間など多くの負担が発生します。

さらに相続登記の義務化や不法投棄など、知らずに放置すると大きなトラブルになることも。

ここでは、空き家所有者が直面しやすい費用・リスク・相続登記義務化・国庫帰属制度などの最新情報のポイントをわかりやすくまとめました。

眠っていた負動産に

未来への息吹を

空き家の維持管理にかかる費用は意外と項目が多く、特に税金や光熱水費、保険料といった固定費は負担が大きくなっています。固定費だけで年間10万円以上かかるケースも多く、そこに加えて修繕費用や現地へ行くための交通費などが追加でかかります。

代表的な管理費用

固定資産税

都市計画税

光熱水費

保険料

管理費用

修繕費用

交通費

不法投棄された場合のゴミ処分費用

草刈り等のメンテナンス費

「今は使う予定ないけどいつか使うかも」と具体的に将来の使用目的が無いまま相続した家屋の9割はそのまま使われる事なく老朽化が進みます。今後の利用予定がない状態で、これほどの出費は過大と言わざるを得ません。

維持費・管理費の負担が大きくなる前に、まずはお気軽に弊社へご相談ください。

固定資産税や管理の悩みから解放され、安心して資産整理を進めることが可能です。土地問題(→負動産)にお困りの方に寄り添う、現実的な解決策をご提案します。

空き家の維持費については他項目にて説明していますので、ここではその他の固定維持費の代表例として別荘地について触れていこうと思います。

一般的には別荘地の売買に積極的な不動産会社は少なく、長期化するケースが多々あります。原因は別荘地の管理費です。土地だけの場合、建物がある場合でも管理費は違いますが、例えるなら「終わらないサブスク」「解約出来ないサブスク」です。

名義人が死亡したとしても、同様の内容で子や孫が同様の管理費を支払う義務があるという判例も出ているようです。また、ほとんどの別荘地の管理契約は一方的に不利な場合が多く、解約すら出来ない、管理費の値上げを受け入れないといけないばかりか、元の条件で契約上の義務が新しい名義人にも引き継がれるケースが多く見られます。

一時的に支払い拒否したとしても、数年後にまとめて法的に請求されたというケースも多く、特に別荘地のような場合は、解約できない管理費が紛争になる土地と判断され、相続土地国庫帰属制度は利用できません。

問題が大きくなる前に不要な管理費などと縁を切りたい方は、弊社へご相談下さい。

放火、火災の発生を招くケース

- 放火、火災の発生を招くケース

不法侵入者による放水、放火の可能性だけでなく、水道や水道管の劣化による漏水、光の反射などでも起こり得る「自然発火」を原因とする火災も考えられます。いずれも発見が遅くなれば被害は大きなものになり、建物が全壊するほどの規模になることもあるでしょう。

また、空き家への不法投棄の件数は増加傾向にあり、近隣住民をはじめ地域社会において深刻な問題となっています。適切に管理されていない空き家は、ゴミを不法投棄されるリスクが高くなり、地域社会や環境に多大な影響を及ぼします。多くの場合は、小規模なゴミの投棄からはじまります。しかし、そのまま放置されると外部からゴミが見えるため「ここはゴミを捨ててもよい場所」と認識されてしまい、さらにゴミを不法投棄されるという悪循環に陥ります。多くのゴミが空き家の敷地内に山積みの状態になり、やがて「ゴミ屋敷」と呼ばれるようになると、地域の景観を損ねるだけでなく、悪臭を放って衛生状態の悪化にもつながります。問題が大きくなる前に、まずはお気軽に弊社へご相談ください。

相続登記の義務化が制度化されています!

- 相続登記の義務化が制度化されています!

2024年度から相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記しない場合は10万円以下の過料が科されます。これは相続登記未了による所有者不明土地の増加を防ぐためで、今後は未登記物件の放置に対する取り締まりが厳しくなる見込みです。

また、未登記をオススメできない例を1つあげると、2017年には熊本市が管理する県道で、倒木が乗用車を直撃し、運転していた当時32歳の男性が死亡しました。

この事故で、熊本市と土地の所有者3人に、管理を怠ったとして賠償が命じられ、市が約6,000万円を遺族側に支払いました。

その後、市は「繰り返し伐採を求めていた」として、所有者側に全額を支払うよう求め、2024年2月に提訴していました。

これは「相続登記を放置していた事で現所有者と連絡が取れず、木の伐採などの対応がスムーズに進まなかった」というのが大きな原因でした。登記が古いまま放置すると知らぬ間にこのような損害賠償に発展する事があります。

結果的に熊本地裁が2025年3月「所有者が連帯して3,000万円を市に支払う和解案」を提示し、双方が合意したということです。

「家族に財産を残したい」という親の思いは結果的に財産でなく、使われない土地家屋、管理できない土地家屋を増やし、維持の難しいまさに負の遺産が増えている大きな原因です。

令和の現在では相続は「財産を残す事」ではなく、「子どもに負担を残さない為にどう整理しておくか」という時代にシフトしています。

空き家は多くのリスクを伴うので、早めに対処しましょう

- 空き家は多くのリスクを伴うので、早めに対処しましょう

空き家0円等のマッチングサイトをよく聞くようになりましたが、実情を説明してみます。

実際はどうなのかというと「本当の意味で0円では無理!」が答えです。

インターネットで検索すると0円物件の取引サイト等、簡単に出てきます。

このようなサイト利用は、健全な運営会社が多く非常に便利で安心です。

不動産業者へ支払う報酬がかからないサイトが大半ですので、この点でも利用するメリットはあります。

デメリットとしては買主側は1円もかからず完全無料で不動産が手に入ると勘違いしてる人が少なからずいます。実際には数十万円の取得費用と税金が掛かると知ると、話がとたんに進まなくなるケースがあります。話がまとまらなかった場合、不動産売却に関してわからない事ばかりの中、一生懸命に所有者個人が対応していたのが全て無駄になる訳です。

また、最大のデメリットは直接の売買になるとトラブルに発展するケースが多い事です。買主が不動産業者などプロではない一般ユーザーだと当たり前に不満をぶつける人や、買主の負担を減らす為に+αで何かしら厚かましく要求してくる人も少なからずいます。その場合、運営サイトは当然関与してもらえず、持ち主側で全て対応する事になります。売主は、売却した物件について将来的な責任を負わないよう、「契約不適合責任免責」の条項を契約書に盛り込むという手段を取ることがあります。

ただし、この条項が契約書に記載されていても、無条件で責任を免れることができるわけではなく、例えば建物の外観など目視で判断しやすいものに加え、重要な例として「地中埋設物」が挙げられます。コンクリートのガラ、瓦などが埋まっている場合です。このような異常な物が新所有者が購入した土地に新しく建築物を建てる最中に出た場合は、当然工事は中断し、紛争になる可能性があります。契約不適合責任免責にする為には、売却前に家主はレーダー調査やボーリング調査など行い、契約前に地中埋設物の存在を告知し、契約書に明記する必要がある訳です。この調査だけでも物件の現況によりますがレーダー調査で10~15万円、ボーリング調査では10~30万円くらい必要になります。このように、売主はそれ相当の費用をかけて土地建物に問題がないのか、ダメな所があるのかを専門家へ事前に調査依頼する必要があり、この調査も安くありません。買主は消費者になり保護される対象です。売主はしっかりした調査の上、費用をかけて裏付けを取る必要があります。

また、トラブルが簡単に想定される為、0円物件サイトでは事前に「仲介には入りません。一切責任は負いません」と必ず記載し、巻き込まれないように対処してます。

もちろん「0円なんだから契約不適合責任免責、現況優先という事でお互い同意すれば良いでしょ」という考えも責任を取らないようにする方法としてありますが、これは結果的に自分の負債を無関係の他人に押し付けてしまう場合もあるので、決定は両者共に慎重に行う必要があります。

その点、弊社にて引き取りの場合、所有者はわずらわしい調査などは不用で、知っている内容について教えて頂ければ相談者様の契約不適合責任の一切が免責となっております。(刑事事件に発展するような不法行為があった場合を除く)

縁を切りたい物件を手放したはずが新しい問題を生む事に…とならないよう弊社サービスを利用し、安心安全に手放す事を自信を持っておススメいたします。

仲介以外の選択肢で、維持管理・税金負担の悩みを軽減

- 仲介以外の選択肢で、維持管理・税金負担の悩みを軽減

不動産仲介会社に売却を依頼したものの、長期間買い手が見つからず、処分が思うように進まないケースは少なくありません。

その理由の1つをわかりやすく説明します。

例えば、利益込みの販売価格1億円の物件と100万円の物件で説明します。

各物件の10%を不動産業者分の利益とすると、一方は1000万円、一方は10万円と、この時点ですでに大きく差が出ます。これに加えて不動産業者として受け取れる手数料も当然売値に影響されます。高額物件の手数料は高く、低額な物件の手数料は当然安いです。売値が少ないのでそうなるのは想像がしやすいと思います。

次に、不動産業者の作業として書類作成があります。高額物件は程度も良いので調査内容が少ない反面、低額物件は「何があるかわからない」という事から調査項目が異常に増えます。必要に応じて水回りの現状、白アリ調査諸々、不動産物件の現状に応じて必要になってきます。

「手間が増えるのに利益が上がらない」「めんどくさい」。これが不動産業者が低額物件を扱いたがらない最大の理由です。その結果、いつまでも売却は進まず、維持管理や税金の負担が続き、悩みを抱える方が増えています。そのような場合には、仲介による売却以外の方法を検討することも大切です。

縁を切りたい物件を安心・安全に手放す為に、弊社ではお客様の状況に合わせた柔軟な解決策をご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。

地震や豪雨災害で近隣の方に迷惑をかける前の対策が重要です。

- 地震や豪雨災害で近隣の方に迷惑をかける前の対策が重要です。

地震が空き家にもたらす問題は深刻です。

放置された空き家は、適切な管理やメンテナンスが行われず、家屋を支える構造の強度が徐々に弱まっています。

これが、地震時に倒壊する危険性を高め、近隣住民の安全や財産に損害を及ぼす可能性があります。

基礎や構造の劣化

放置された空き家は、基礎や柱、壁、天井といった家屋を支える重要な構造が劣化しています。

これにより、地震の際には倒壊するリスクが高まります。

近隣への影響

家屋が倒壊することは、近隣住民に対して物理的な危害だけでなく、精神的な不安をもたらします。最悪の場合、人命に関わる事態も発生する恐れがあります。

復興作業の妨げ

倒壊した空き家は復興作業の妨げとなり、撤去できないと復興が遅れます。放置すると地震時の倒壊リスクのほか、景観悪化や火災など多くの危険を招きます。

これらのリスクを踏まえ、空き家の適切な管理や対策の重要性が改めて浮き彫りになります。

お困りの方は、お気軽に弊社へご相談ください。

国の引取制度って

利用できる?

わかりやすく説明してみます。

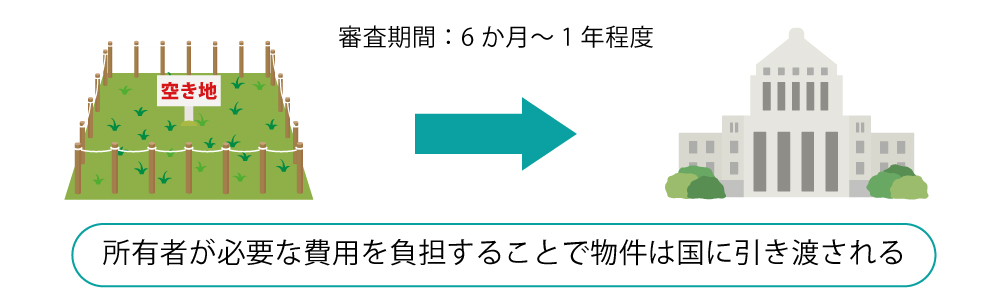

令和5年(2023年)4月27日より「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続により取得した土地を、国に所有者がお金を払って引き取ってもらう制度です。

この制度は負の遺産、いわゆる「負動産」を処分する方法として期待されているのですが、「建物がある土地はNG」「境界が明らかでない土地はNG」など、数多くの条件が設定されているため、かなりのケースで門前払い状態となり、実際に制度を利用できる土地は申請段階でかなり限られてきます。

この条件をクリアできた場合は、制度の利用のほとんどは許可されています。

具体的には令和7年2月28日現在のデータでは、1426件が承認されています。承認率は93%の高承認率となっています。

ただ申請には様々な条件があり、境界確定の為に費用を必要としたりするのも実情です。

また、国の審査に合格した際に、『負担金』という費用を支払う必要があります。

この負担金は、原則、1筆につき20万です。(隣接する2筆以上の土地について、1つの土地とみなして一括申請した場合、負担金の額を算定することを申し出ることができます。この特例の適用を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を1筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。)

※ 負担金具体的な計算表はこちらからご確認ください。

ただし、①宅地、②農地、③山林については、面積に応じて負担金が増額される場合があります。

例えば、

- 住宅街の宅地の場合…

200㎡で793,000円 - 優良農地の場合…

200㎡で450,000円 - 山林の場合…

200㎡で221,800円

となります。

制度利用の土地について簡単に説明すると、接道していないまたは囲地通行権などの関連がある土地、私道があるまたは共有持分になってる土地や別荘地の管理費、水利費などのランニングコストのかかり続ける土地、山林でも数千平米から1ヘクタールを超える山林などは審査にて否決されているようですが、上記に該当する土地でも場合によっては町が引き取ってくれるケースもあるようなので相談するのも良いと思います。

国としても引き取るのは維持費が低く、管理しやすい良い土地を選ぶ傾向が強く、当初の見込みより管理に費用がかかるとして今後の法改正では費用が高くなり、土地の選別がより厳しくなってくると思われます。

また、国が引き取りの可否を判断する審査期間は、平均で8ヶ月、現状6か月~1年程度かかるようです。

(※審査の結果、引き取り不可と判断されることもあり、結果的に境界確定に要した費用などは所有者の負担となり余計な出費が増えます。)

繰り返しになりますが、申請できる条件はとても厳しいですが、申請できた場合は90%以上が相続土地国庫帰属制度の利用許可が出ているという実績もあります。弊社のような事業者を利用するより、費用が高くなる場合もありますが、相続土地国庫帰属制度の申請は検討する価値がある制度になります。

目安費用例

<モデルケース>

<内訳>

①審査手数料:4万2,000円(1筆あたり1万4,000円)

②負担金 ※:79万3,000円

③境界確定費用:50万円

※ 10年分の土地管理費用相額を「負担金」として納める必要があります。

※ 負担金具体的な計算表はこちらからご確認ください。

※ 上記①②③のほか、司法書士への手続き費用等、別途費用がかかります。

相続土地帰属制度利用の

メリット/デメリット

メリット

登記名義人が国に移るため、以後の固定資産税や草刈りなどの管理義務がなくなります。申請が否決された場合でも、有償による処分はリスク回避の有効な手段となります。

不要な土地を国に引き取ってもらえる

買い手が見つからない土地でも可能性がある

申請・審査が制度化されている

デメリット

相続が発生してから申請可能となるため、事前の準備が必要です。利用を検討する際は、準備にかかる費用や否決された場合を含めて、総合的に判断するのが良いでしょう。

申請できる土地に厳しい条件がある

相続後でなければ申請できない

建物解体費用や境界確定費用が自己負担

不承認となると費用だけかかり、負動産は残る

相続負動産と

縁を切るには?

そのまま負動産を持っておくなら、まずは弁護士事務所へ!

“民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。”

前述のように、これまでは全員が相続放棄した場合、最後に放棄した相続人が遺産を管理しなければなりませんでした。しかし、改正民法が施行し、「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりましたが、「現に占有」と判断される場合、管理責任を負うと解釈されています。

それまでのケース別で解釈が変わるようですが、簡単に説明すると「現に占有」と見られるのは“今住んでいる”というのはもちろん、維持管理の為にこれまで土地や空き家の草むしりなどの手入れをしていた場合や、空き家の鍵を管理していた、遺品を管理している人等が該当する場合もあるようです。また、相続放棄したとしても、相続放棄時点で亡くなられた人と同居していた場合等は「現に占有」に該当していると判断され、管理責任を引き続き負う可能性があるようです。改正されて間もない為、判例などの資料がまだ少ない事から判断の線引きが曖昧なのでこの辺りは法的な専門家へ相談するのが良いです。

この辺りを踏まえて負動産と縁を切る方向で注意点を考えると

①相続放棄したからと言っても管理責任は残る場合がある。管理責任が残った場合、土地家屋に関わる賠償問題が起きれば負担する義務がある。

②管理責任からも逃れる場合、全員が相続放棄し、相続財産精算人へ依頼する必要がある。注意点としては代襲相続人も含めて全員の相続放棄の手続きが必要で、痴呆や意思疎通が困難な状態で放棄の意思確認が出来ない方が1名でもいる場合、依頼は出来ない。

という点でしょう。

財産分与の話し合いの場で「私は財産はいらないよ」と言い、実際受け取らないとしても相続放棄にはなりません。これには家庭裁判所にて正式な手続きをする必要があるので注意です。

相続財産清算人に依頼する場合、準備費用は別途必要になり、およそ50〜100万円と大きな費用がかかりますし、相続放棄の手続きは「相続人になったのを知ってから3ヶ月以内」というのが基本です。

実際に相続が発生する事態が起きて3ヶ月というのはかなり短い期間になります。これらの正式な手続きを完了せずにいると知らぬ間に負った管理義務から完全に逃れられず、引き続き土地、家屋に関わる問題の損害賠償請求されるリスクが発生し続けます。前述しましたが、それぞれによってケース別の回答があるはずですので弁護士先生など専門家への相談は必須になり、負動産に関しては「なるべく早く手放す」のが一番簡潔でわかりやすいです。弊社にて相談を受け付けておりますのでお気軽にご連絡下さい。